政府近年積極推出土地,不少綠化地帶都先後改劃作房屋發展,有投資者新近亦推出兩幅分別位於荃灣和元朗區的農地招標,7月12日截止。兩項目總佔地約9.57萬方呎,規劃上分別劃為鄉村式發展和綜合發展區, 兩地亦各附連一些綠化用地。負責招標事宜的韋堅信測量師行透露,兩地皮總意向價約1.05億元。

原文連結:

www1.hkej.com/dailynews/article/id/1320890

|

新聞來源:信報

政府近年積極推出土地,不少綠化地帶都先後改劃作房屋發展,有投資者新近亦推出兩幅分別位於荃灣和元朗區的農地招標,7月12日截止。兩項目總佔地約9.57萬方呎,規劃上分別劃為鄉村式發展和綜合發展區, 兩地亦各附連一些綠化用地。負責招標事宜的韋堅信測量師行透露,兩地皮總意向價約1.05億元。 原文連結: www1.hkej.com/dailynews/article/id/1320890

0 Comments

新聞來源:香港經濟日報

政府積極覓地建屋,油塘港鐵通風大樓及旁邊綠化地建議改作住宅發展,可建980伙。另鯉魚門邨計劃加建第四期,提供2,400伙公屋,城規會將於本周五審議。 高超道港鐵通風大樓項目將分兩幅用地發展,地盤面積共9.6萬平方呎,改劃至「住宅(甲類)7」用途,預計最高可以9倍地積比發展,分別興建480伙及500伙,大廈高度限為主水平基準以上190米及170米,可增約3,100人口。 港鐵:技術可行 不影響交通 港鐵指,於通風大樓用地發展住宅,技術上可行,且對鄰近交通、景觀等不造成影響。 至於鄰近欣榮街一幅佔地約11.95萬平方呎的綠化地,計劃興建3座公屋大樓,以最高9倍地積比發展,可建2,400伙,涉及約108萬平方呎樓面,最快2024至25年完成。 另外,新地就天水圍輕鐵天榮站綜合發展項目申請「縮則」,建3座分層住宅,單位增兩成至1,938伙。規劃署指,項目城市設計及交通等沒帶來不良影響,料獲通過。 佐敦上海街66至68號申建酒店,建70個客房,涉及樓面1.7萬平方呎,規劃署認為不符合周邊住宅發展反對。 原文連結: http://ps.hket.com/content/1441102/%E6%B2%B9%E5%A1%98%E6%B8%AF%E9%90%B5%E9%80%9A%E9%A2%A8%E 6%A8%93%E5%BB%BA%E4%BD%8F%E5%AE%85%20%E5%9F%8E%E8%A6%8F%E5%91%A8%E4%BA%94%E5%A F%A9%E8%AD%B0/ 新聞來源:信報

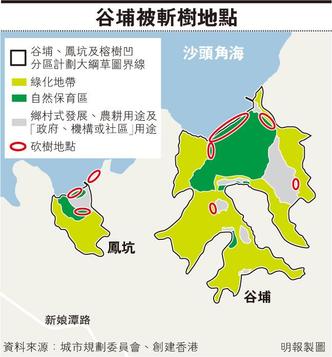

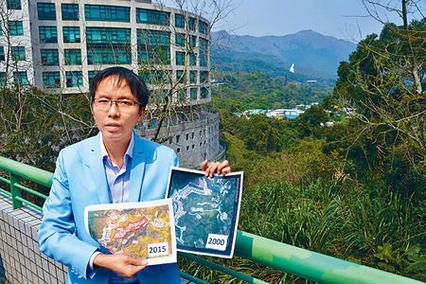

香港仔郊野公園關注組聯同多個民間團體批評城規會,把山頂甘道23號對面一塊位於香港仔郊野公園的綠化地改為住宅用途,並允許地產商興建一座豪宅。關注組發言人阮嘉善指出,政策違反變換綠化土地政策、交代保育政策及自然生態保育原則,擔心此例一開,日後將危害郊野公園生態。團體曾建議以保育連同發展模式,即於現時甘道23號大宅範圍內加建一幢獨立屋,以達「三贏」局面。 #地產 #簡訊 - 山頂甘道綠化地改住宅捱轟 原文連結: http://www1.hkej.com/dailynews/property/article/1313891/%E5%B1%B1%E9%A0%82%E7%94%98%E9%81%93%E7 %B6%A0%E5%8C%96%E5%9C%B0%E6%94%B9%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%8D%B1%E8%BD%9F  資料圖片:山頂甘道23號 大宅 Carrick ,圖片來源:維基百科 新聞來源:立場報道 位於山頂甘道23號、有129年歷史的大宅「Carrick」,是山頂最古老的19世紀維多利亞式大宅,亦已被評為一級歷史建築,現由李嘉誠旗下的和黃持有。屋宇署2010年本批准拆卸大宅,並在大宅範圍內重建一幢新建築物,但其後政府與業主達成共識,以換地方式,用大宅對面一幅綠化地作交換發展,以保育大宅。不過,有團體認為不應犧牲綠化地,亦不應把保育自然與古蹟對立,建議用其他方法保育,例如放寬土地地積比率,讓發展商於大宅後方空地加建大宅等。 香港仔郊野公園關注組發言人阮嘉善今日批評,是次變換綠化土地用途的計劃,並非根據政府在施政報告中提到的「沒有植被、荒廢或已平整」準則,批評政府違反變改劃綠化地帶政策。她又批評城規會漠視反對聲音,擔心現時綠化地靠近香港仔郊野公園,建屋會對景觀造成破壞。 她強調,該綠化地明顯是生態很活躍、有很多樹木的綠化地,而且是一幅在郊野公園旁邊的綠化地,認為政府有責任同時保護生態和古蹟,而非把兩件事變成對立。關注組稱,下月初已約見立法會議員見面和呼籲市民聯署;若政府一意孤行,就會即日推行全港性運動。 世界自然基金會代表劉兆強今日亦表示,用以交換古蹟大宅的綠化帶有很多至少30年,部份達50年樹齡的大樹。他預料有約300棵樹會被移除和受影響,其中不足10棵是白桂木,屬國際自然保育聯盟列入「紅色名單」中易危物種。他續指,該帶附近是香港仔郊野公園,是黑耳麻鷹在南中國最大棲息地。據香港觀鳥會十年持續觀察研究,這個範圍棲息麻鷹達1,000隻。 原文連結: www.thestandnews.com/nature/%E7%82%BA%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%B1%B1%E9%A0%82%E5%8F%A4%E8% B9%9F-%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%8F%9B%E7%B6%A0%E5%8C%96%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E5%B1%8B- %E5%9C%98%E9%AB%94%E6%89%B9%E9%81%95%E6%BA%96%E5%89%87%E4%BF%83%E6%93%B1%E7%BD %AE/  新聞來源:東網 政府不斷覓地建屋,最新計劃在油塘高超道港鐵通風大樓之上,以及旁邊的綠化地帶起樓,提供近千個私樓單位;另於鯉魚門邨旁邊的綠化地帶加建三座公屋,提供2400個單位,兩者合共約3400個單位。但有觀塘區議員稱,油塘已有人滿之患,憂慮再起樓令居住質素持續惡化。 觀塘區議會下月3日將討論有關建議,規劃署文件指出,經港鐵研究後,認為高超道油塘通風大樓用地發展上蓋住宅,技術上可行,連同毗鄰用地,可建近千個單位。該地盤面積約0.89公頃,發展規模不大,政府認為發展項目不會對交通、環境、空氣流通、視覺、排污、排水、食水供應等方面帶來不可接受的影響。 通風大樓樓高3至4層,根據模擬圖,將在大樓4邊興建支柱搭建大堂平台,之上建單幢樓,提供480個單位,另於旁邊建另一幢樓提供500個單位,新增人口約3100人。 規劃署亦建議改劃油塘欣榮街毗鄰鯉魚門邨一幅1.11公頃的綠化地帶,作為鯉魚門邨第四期,提供2400個單位,居住人口約6000人。該處長有樹木及植被,房屋委員會的樹木調查及初步生態評估顯示為不具重要保育價值地點,現有生態價值亦偏低。房委會將按綠化指引及樹木保育機制,重新種植樹木及採取優質綠化措施,盡量減低對環境影響。 房委會及港鐵分別就兩個項目進行交通影響評估,報告顯示區內道路能容納發展帶來的額外汽車流量,當中只有茶果嶺道及高超道路口須優化燈號以提升容量,該路口會有足夠容量應付未來需要。 觀塘區議員柯創盛坦言:「油塘已經逼爆,社區設施不足,8萬人口都無一間分科診所,交通方面,油塘站作為轉車站已經好多人,再興建房屋,擔心居住質素持續惡化!」他表示會在區議會上表達意見,認為政府覓地建屋回應社會訴求,也要顧及居民生活質素。 原文連結: hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20160427/bkn-20160427110612463-0427_00822_001.html  新聞來源:文匯報 圖片:規劃署建議油塘欣榮街綠化地改劃住宅 香港文匯報訊(記者 翁麗娜、岑志剛)政府覓地建屋工作進展得如火如荼。根據規劃署向觀塘區議會提交的最新文件,建議改劃油塘欣榮街毗鄰鯉魚門邨的一幅1.11公頃用地,由「綠化」地帶改為住宅用地,並撥予房委會興建鯉魚門邨第四期,提供約2,400伙公屋單位,預計容納約6,000人。觀塘區議員、資助房屋小組委員柯創盛建議政府增加當區的交通及醫療配套。 發展局聯同規劃署於前年5月向觀塘區議會,介紹13幅位於觀塘區於2014/15至2018/19年間修訂相關分區計劃大綱圖的房屋用地。規劃署今次擬議修訂《茶果嶺、油塘、鯉魚門分區計劃大綱核准圖》,涉及兩幅用地,分別位於油塘欣榮街及高超道,並就項目諮詢觀塘區議會意見。<節錄> 原文連結: paper.wenweipo.com/2016/04/27/HK1604270006.htm  新聞來源:明報 城規會為沙頭角谷埔村制訂分區計劃大綱圖之際,村內數以百計大樹被砍,部分樹木更位於風水林內。但由於大綱圖仍在諮詢階段,加上谷埔村私人土地屬不受限制的舊契,砍樹活動並非違法,規劃署及漁護署表示無從執法。谷埔村原居民村代表質疑,大綱草圖內的保育面積過大,佔整體大綱圖約四分之一,部分更屬私人土地,日後成功申請發展機會將大大下降,又指政府若一意孤行,不排除將行動升級。 環團批程序漏洞 加強保育變破壞 環保組織「創建香港」批評規劃程序存在漏洞,政府希望透過規劃加強保育「不包括土地」,反而加速破壞具生態價值地點,認為應修例堵塞漏洞。長春社高級公共事務經理李少文說,政府應考慮設立分級補償機制,按保育價值向村民提供金錢補償,避免具高度生態價值的土地未保育先遭破壞。 記者周日從鹿頸出發,沿着沙頭角海旁彎彎曲曲的海岸線而行,會經過鳳坑、谷埔及榕樹凹,該處過去未有納入船灣郊野公園,屬於不包括土地。城規會今年2月公布上述3個地點的分區計劃大綱草圖,覆蓋的土地總面積約為90.27公頃,其中約57.38公頃的用地劃為「綠化地帶」,以發揮緩衝作用;約23.01公頃用地劃為「自然保育區」,旨在保護和保存區內現有的天然景觀、生態系統或地形特色,公眾諮詢限期將於今日屆滿。 投訴指村民砍樹 風水林亦遭殃 城規會文件顯示,自然保育區內有不少具生態價值的動植物如土沉香、港油麻藤等;區內的棄耕濕地則發現香港獨有的香港鬥魚、弓背青及菲律賓枝牙蝦虎魚出沒。 創建香港行政總裁司馬文表示,近月接獲谷埔村民投訴,稱自從政府公布谷埔村的大綱草圖以來,有數名村民購買電鋸,在谷埔及鳳坑一帶斬樹。記者現場觀察,發現有多個地點的大樹遭砍伐,樹幹被棄置一旁,鳳坑村後的風水林亦有小量樹木被砍。疑有村民透過砍樹以示不滿,部分樹木的樹齡最少有50年以上,甚為可惜。 村代表﹕農地納保育 無法復耕 谷埔村原居民村代表宋煌貴回覆本報表示,村民於鄉事委員會及區議會,均表示反對將私人農地劃為自然保育區,涉及「百幾二百萬呎地」,「唔好話起唔到屋,將來要復耕都無機會」,批評政府未有聆聽村民意見,又指內地政府徵地也設補償機制,反而香港沒有任何賠償,認為不公平。若政府拒絕將私人土地剔出自然保育區,不排除將行動升級。 明報記者 馬耀森 原文連結: news.mingpao.com/pns/dailynews/web_tc/article/20160419/s00001/1461002799565 新聞來源:香港經濟日報

房屋署就青衣青鴻路綠化地申作公營房屋發展,興建4,000伙。葵青區區議會及居民雖大力反對,惟多個政府提供環評報告支持,料於有條件下通過。 方案諮詢期內收350份意見,僅1份支持。其中以用地為斜坡帶,並屬9號貨櫃碼頭的污染緩衝分隔帶,附近有石油氣站等危險裝置,以及交通零售等社區設施無法負荷原因反對。 原文連結: ps.hket.com/content/1410746/%E9%9D%92%E8%A1%A3%E7%B6%A0%E5%8C%96%E5%9C%B0%E7%94%B3%E5%B B%BA%E5%85%AC%E7%87%9F%E5%B1%8B%20%E6%96%99%E9%80%9A%E9%81%8E  新聞來源:新浪香港 【星島日報報道】天水園泥頭山引起全城關注新界土地使用的監管問題,有環保團體發現鄰近教育學院的大埔洞梓一帶的綠化地,亦被轉作放置廢棄建築物料、貨櫃及構建物的棕地,十多年間由最初只有約兩公頃,擴大至九公頃,質疑有人違規開發,以「先破壞後發展」的模式,最終在該地興建住宅。地政總署稱會跟進該地的違規構築物,但指私人農地傾倒泥頭未必違反地契。 環保觸覺在一四年就已留意到有人在大埔洞梓及教育學院附近的山谷一帶綠化土地,進行開發,放置如竹枝等建築廢料,亦有多個貨櫃及構建物。他們近日檢視二○○○年來該區的航空照片,發現該處綠化帶被開發的棕地,由十六年前只有約兩公頃,擴大至現時約九公頃左右,即有約九個足球場大。 記者現場所見,涉及的土地距離教育學院校園只有咫尺距離,在原為山谷的綠地中甚為顯著。環保觸覺總幹事譚凱邦指有關土地涉及二百多個地段,當中有至少七塊合共約一公頃的土地,由一間名為Hobman Company Limited公司持有。 譚指他們經查冊後,發現這公司由吳天海、徐耀祥及包靜國三人持有,而他亦指吳天海及徐耀祥的名字,與會德豐副主席及執行董事相同。會德豐未有回應。Hobman公司於一四年曾去信城規會,表示是該綠化地帶的主要地主,有發展該地作住宅用途的意向。 無論是教院或鄰近居民,都曾屢次向區議員及當局反應,居於嘉豐花園的麥先生指已多次投訴,但情況一直未有改善,擔心影響環境及造成污染。教育學院高級專任講師莊耀洸表示,他於○七年在該校任職開始,就留意到被開發的範圍不斷地向校園方向伸延。他於於五、六年前曾與學生視察過該地,看到過大量泥頭車進出。教院就回應指地政總署曾回覆指會跟進相關情況。 地政總署昨晚回覆指涉事地段大部分為舊批農地,沒有土地用途限制。傾倒泥頭一般不會違反地契,但署方會就土地上出現的違規構築物發出警告信,及執行相關行動。規劃署就指涉事地點並無納入「發展審批地區圖」,他們沒有執管權。 譚凱邦指大埔目前有三塊綠化地被列入賣地表,現正進行司法覆核,其中一幅正位於教院附近。他早前曾指政府可優先考慮發展包括該地在內的棕地,但他昨日強調,如果有關土地是「以先破壞後發展」的方式,將綠化地改變成棕地,政府應要求該地復原,而非繼續開發,他亦質疑規劃署無權執法的說法。 原文連結: sina.com.hk/news/article/20160329/0/1/4/%E6%95%99%E9%99%A2%E6%AF%97%E9%84%B0%E7%B6%A0%E5%8C% 96%E5%9C%B0- %E7%96%91%E8%A2%AB%E5%85%88%E7%A0%B4%E5%A3%9E%E5%BE%8C%E7%99%BC%E5%B1%95- 5611862.html 新聞來源:香港經濟日報

近年政府發展綠化地,引起「盲搶地」爭議。規劃署署長凌嘉勤日前出席論壇時稱,政府透過增加密度、發展綠化地及棕地等增加供應,發展前須經過不同程序,否認「盲搶地」。 早前青年團體躍動菁專舉行土地供應論壇,凌嘉勤、發展局副局長馬紹祥及中大地理及資源管理學系副教授姚松炎等學者出席。 凌嘉勤稱,規劃署有四招「覓地」,包括提高發展密度、改劃土地用途、發展綠化地及發展新界北的大批「棕地」,並稱政府發展前須經過不少程序、諮詢,認為無可能「盲搶地」,而且規劃需考慮客觀技術、制度程序和公共資源等,現時已規劃了的可發展土地,預計可滿足土地需要至2030年。 洪水橋發展區 需20年拓展 同時,馬紹祥補充指,以洪水橋新發展區為例,項目早於1997年已開始探討,2011年開始規劃研究,預計最快要2022、23年才有第一批居民入伙,當中困難包括收回190公頃棕地及清拆1,000多戶寮屋,發展長達20年,反映規劃推地需時。 另一方面,土木工程拓展署正就在東區走廊下興建行人板道進行公開諮詢,希望加強北角至鰂魚涌一帶的海濱接駁。 發展局局長陳茂波日前在網誌提及,由於行人板道涉及《保護海港條例》所限制的填海工程,容易引起爭議,但強調在搭建板道時,會盡量利用東區走廊現有橋墩及保護結構承托,除小量必須的保護樁柱,不會有填海而成的新土地。 原文連結: ps.hket.com/content/1398281 |